Modellierung und Simulation

Es gibt eine Reihe von numerischen Werkzeugen, die sich in der Hörforschung als äußerst nützlich erwiesen haben. Hierunter zählt z.B. die Finite-Elemente Methode (FE-Methode).

Finite-Elemente Modelle helfen dabei, die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung zu verstehen und die Empfindlichkeit gegenüber veränderten Randbedingungen zu untersuchen. Zusammen mit klinischen Beobachtungen wird es dadurch wesentlich einfacher, ein tieferes physikalisches Verständnis zu entwickeln und verschiedene Hörphänomene mit den mechanischen Eigenschaften der natürlichen Strukturen in Verbindung zu bringen.

Durch den Einsatz von FE-Simulationen können gezielte Modifikationen einzelner Komponenten des Ohrmodells analysiert werden. Dies ermöglicht eine präzise Untersuchung von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen, etwa bei pathologischen Veränderungen, chirurgischen Eingriffen sowie dem Einsatz von passiven oder aktiven Implantaten.

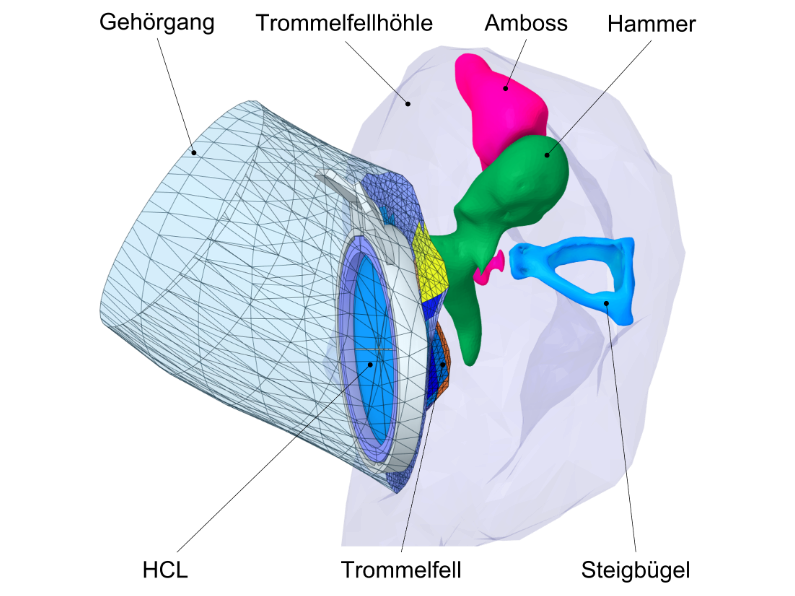

Im Laufe der Jahre hat unser Forschungsteam eine Vielzahl von FE-Modellen entwickelt, darunter ein Mittelohrmodell, ein gekoppeltes Mittelohr- und Innenohrmodell sowie eine Reihe von Mittelohrmodellen, die mit verschiedenen aktiven und passiven Hörimplantaten und Hörsystemen gekoppelt sind.

Unser Mittelohrmodell besteht aus dem Trommelfell, das mit Schalenelementen unterschiedlicher Dicke vernetzt ist, und der Gehörknöchelchenkette - Malleus, Incus und Stapes -, die als starre Körper modelliert sind. Die Bänder, die die Gehörknöchelchen mit der Paukenhöhle verbinden, werden durch Balkenelemente modelliert. Die Gelenke über räumliche Feder-Dämpfer-Elemente. Die Geometrie des Trommelfells, der Gehörknöchelchen, des Gehörgangs und der Paukenhöhle sind aus computertomographischen Aufnahmen rekonstruiert.

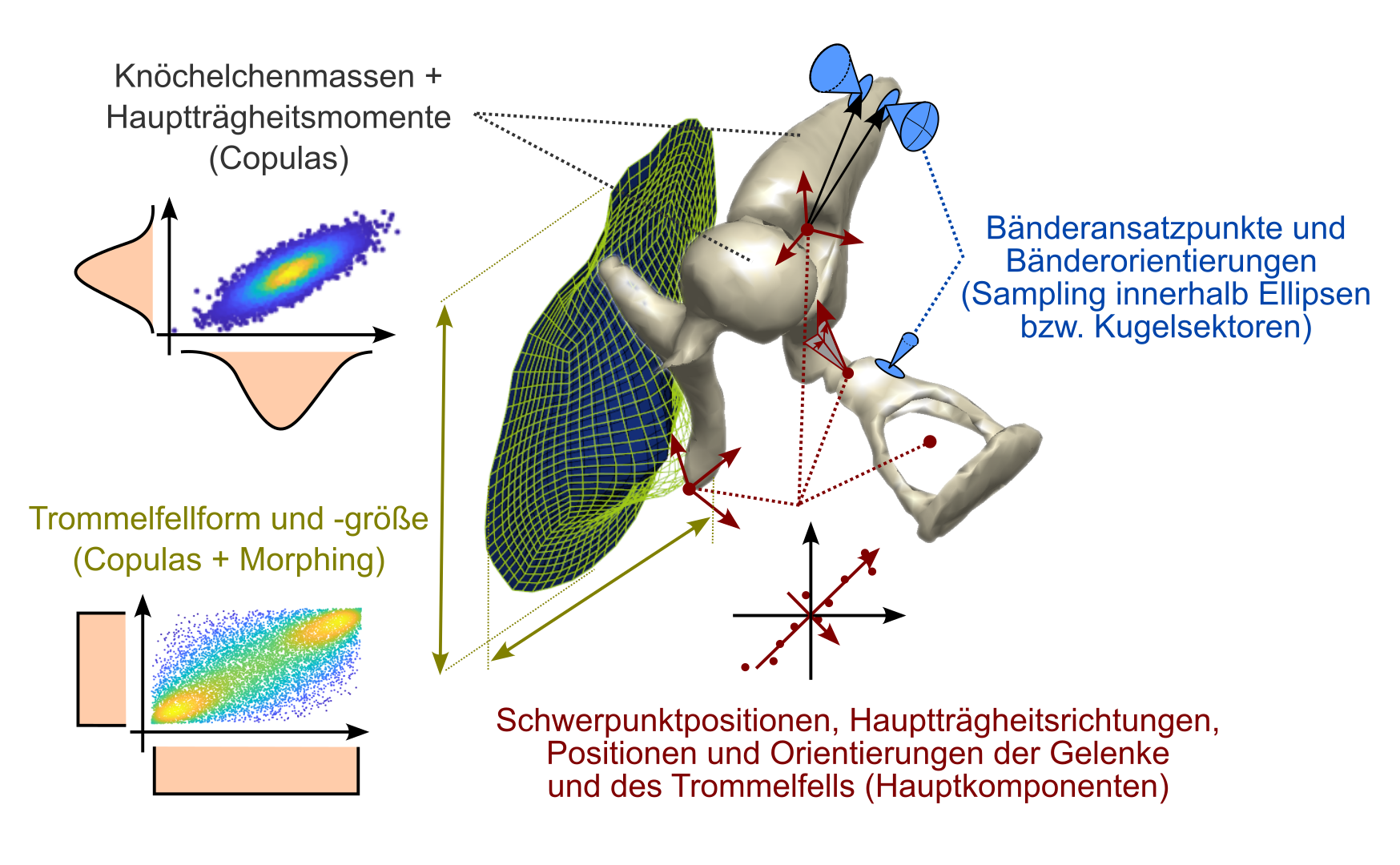

Wie jedes biomechanische System ist auch das menschliche Ohr bei jedem Menschen unterschiedlich. Diese Unterschiede betreffen zum Beispiel die Form des Trommelfells und die Ausrichtung der kleinen Knochen und Bänder im Ohr.

Diese Unterschiede beeinflussen, wie Schall über das Mittelohr oder durch Hörimplantate an das Innenohr weitergeleitet wird. Um künftig für jeden Menschen die bestmögliche Hördiagnose und -lösung zu finden, beschreiben wir diese Unterschiede mithilfe eines erweiterten Modells. Dieses sogenannte Populationsmodell stellt nicht nur ein einzelnes Ohr dar, sondern bildet die Vielfalt der Bevölkerung oder bestimmter Gruppen mit speziellen Hörproblemen ab.

Die Eigenschaften des Mittelohrs werden dabei durch Wahrscheinlichkeitsverteilungen beschrieben, die anatomisch sinnvoll miteinander verknüpft sind. Diese Zusammenhänge werden mathematisch über Hauptkomponenten und mehrdimensionale Verteilungen dargestellt – sogenannte Copulas verknüpfen die Daten. Die Form des Trommelfells wird mithilfe eines Verfahrens namens Morphing verändert: Dabei werden die Positionen einzelner FE-Knotenpunkte angepasst, ohne die Netzstruktur zu verändern.

Das Modell kann Stichproben aus den Verteilungen erzeugen, diese auswerten und die statistischen Eigenschaften wichtiger Diagnosegrößen berechnen. So lässt sich das Modell mit Messdaten aus der Literatur überprüfen. Außerdem können mit den simulierten Diagnosedaten auch Entscheidungsalgorithmen trainiert werden – etwa künstliche neuronale Netze.