Passive Mittelohrimplantate

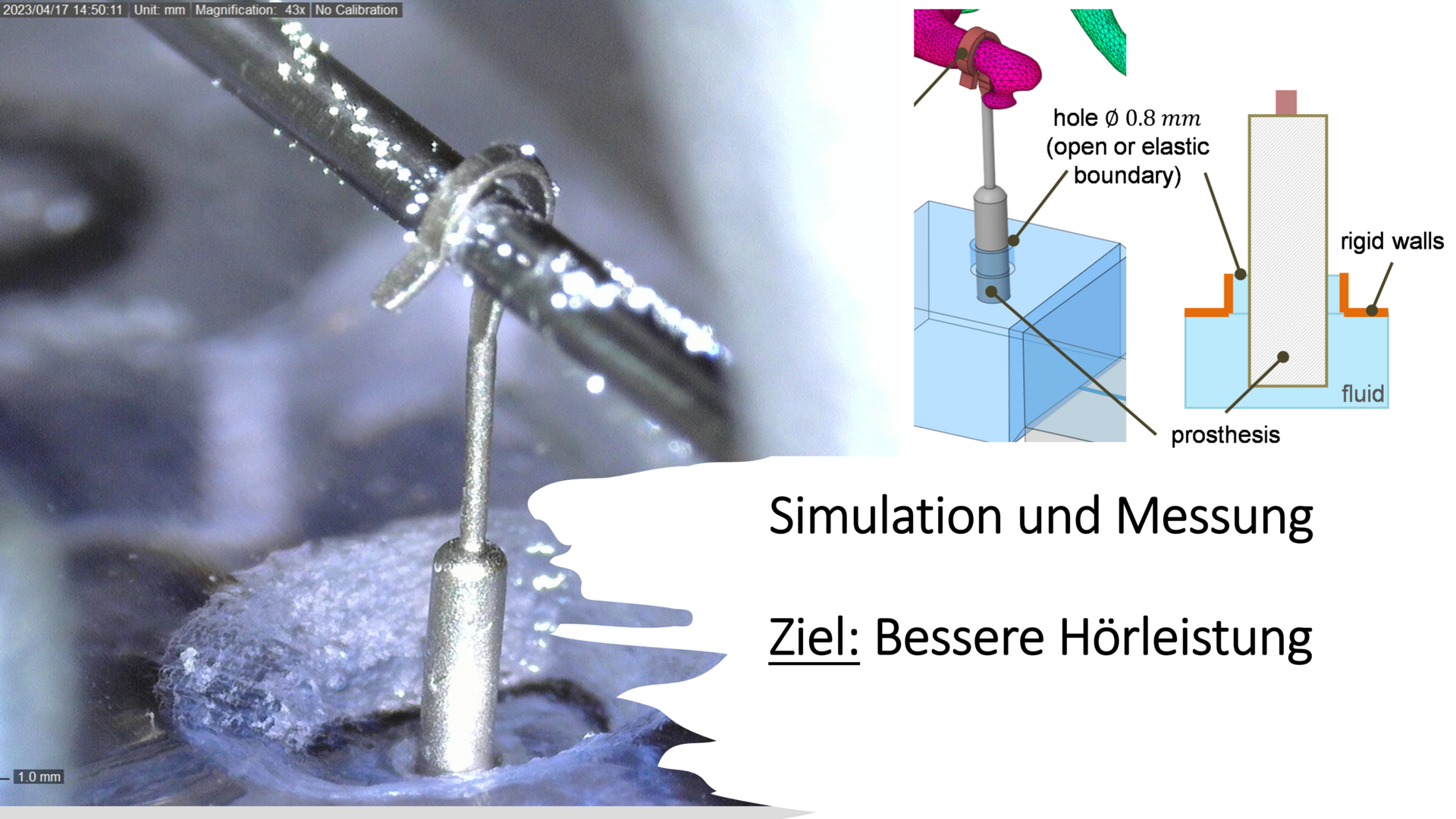

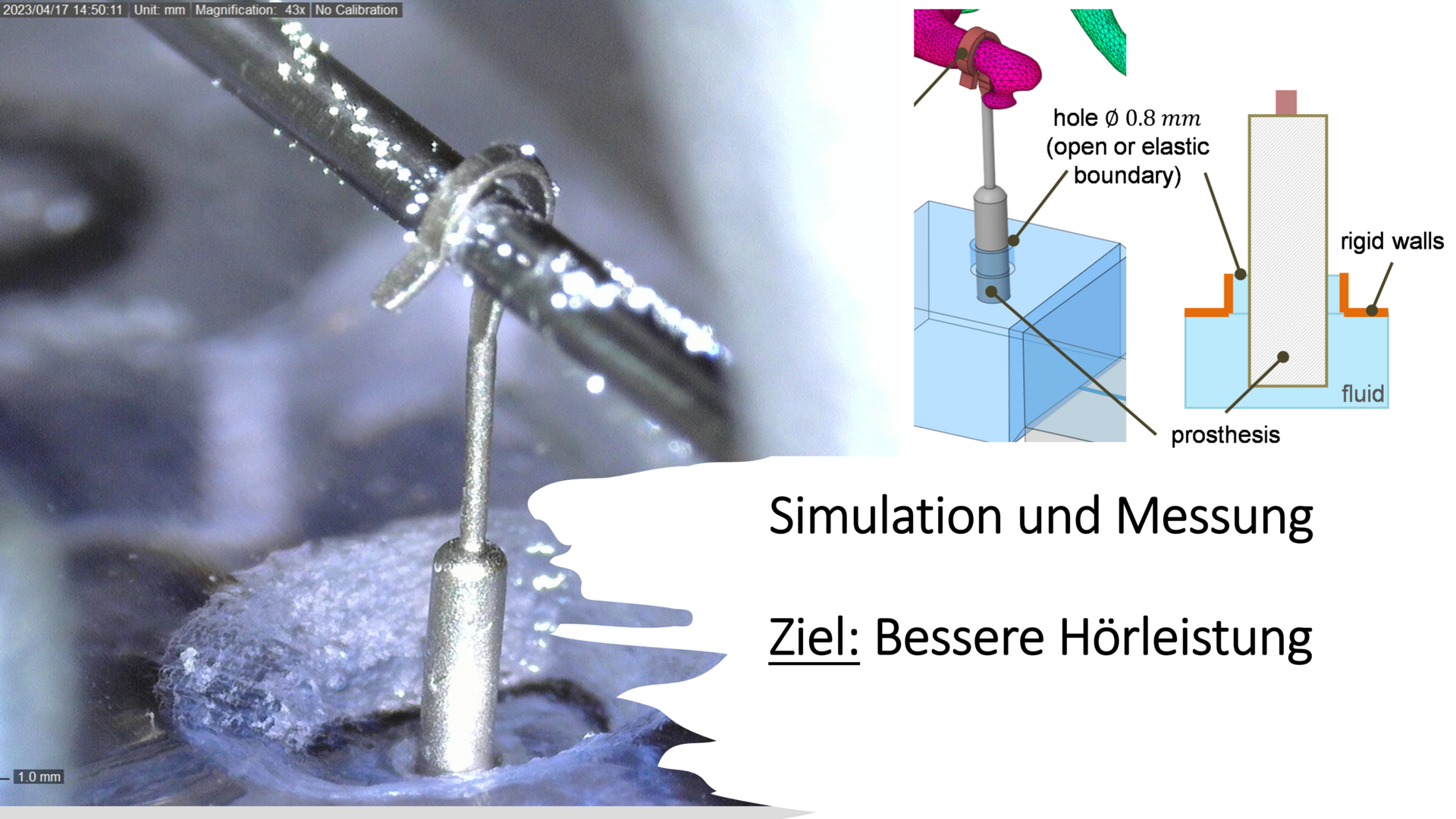

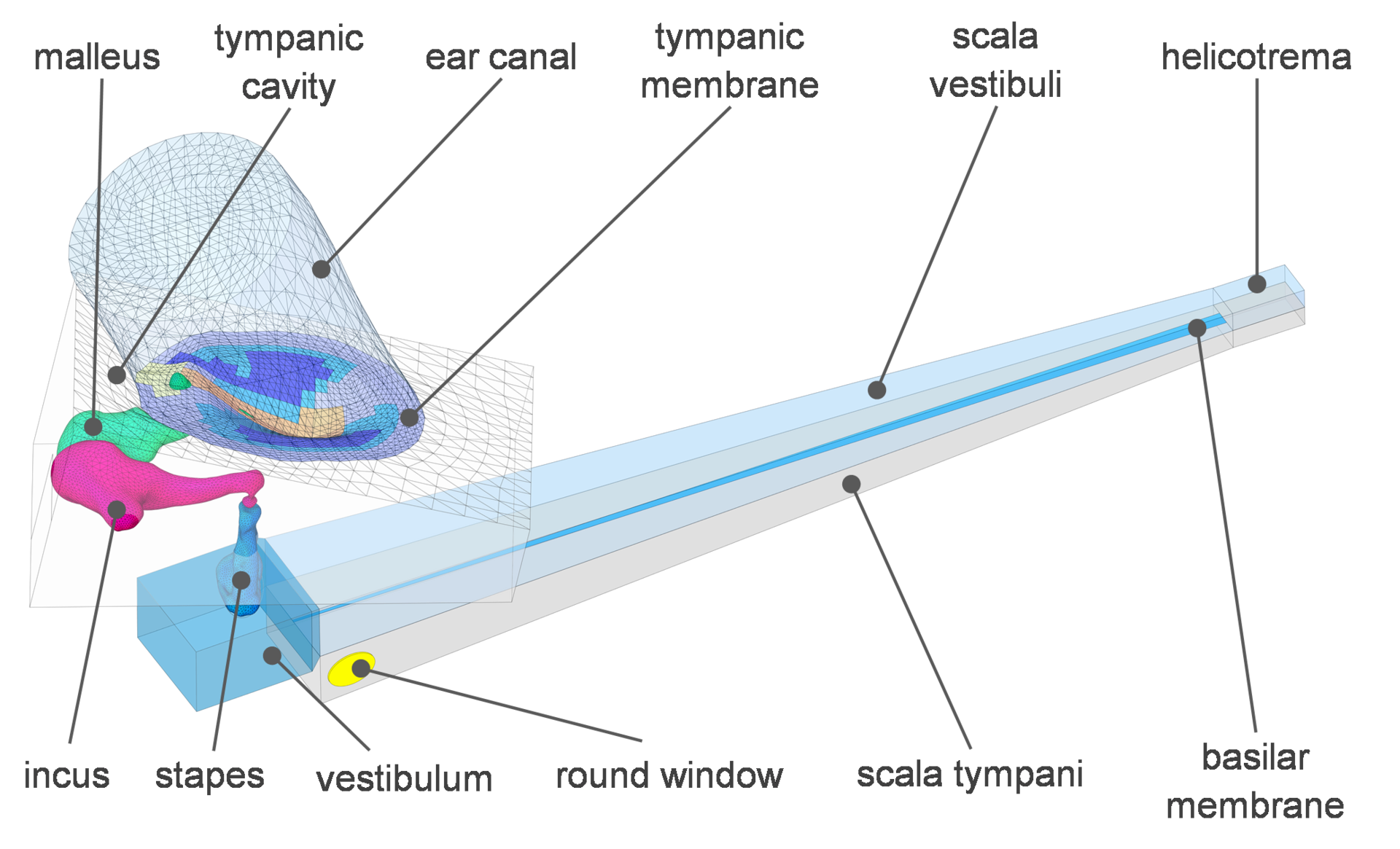

Unsere Forschungsarbeiten umfassen Simulationen und Messung an passiven Implantaten, um das Design schrittweise zu optimieren. Durch die Kombination von Laser-Doppler-Vibrometrie (LDV), Versuche an technischen Ersatzmodellen und post-mortem Präparaten (Felsenbeinversuche) sowie Finite-Elemente-(FE)-Modellierungen streben wir eine bestmögliche Schallübertragung bei gleichzeitig hoher mechanischer Stabilität und Robustheit an. Mit LDV-Messungen untersuchen wir das Schwingungsverhalten der Prothese. Anhand von numerischen FE-Simulationen analysieren wir verschiedene Einflussfaktoren, wie z.B. die Befestigung einer Prothese auf das Hörergebnis.

Steigbügelprothesen werden meist eingesetzt, um die Schallweiterleitung bei einer durch Otosklerose verursachten Versteifung des Steigbügels wiederherzustellen. Die Prothese regt die Innenohrflüssigkeit direkt an und stellt so die Verbindung zwischen Mittel- und Innenohr wieder her. In der Simulation lässt sich diese Situation nachstellen und für verschiedene Prothesentypen und Operationsmöglichkeiten das Hörergebnis vorhersagen.

Die Ergebnisse werden in technischen Ersatzmodellen und Felsenbeinversuchen validiert und fließen in die iterative Weiterentwicklung der Prothese ein. Ziel ist eine dauerhaft stabile und effektive Hörverbesserung zu gewährleisten.